Este es el relato de Fabiola Lalinde en el que narra la búsqueda de su hijo, Luis Fernando, desaparecido por el Ejército Nacional el 3 de octubre de 1984. Su testimonio fue publicado en 2007, en el libro El cielo no me abandona.

Por: Fabiola Lalinde

El 26 de octubre de 1988 llegó al patio en donde me encontraba recluida una monjita que llevaba en la mano una especie de bola maciza de caucho. Mientras conversaba con otras detenidas, accionaba y les explicaba algo. Yo me acerqué a ver de qué se trataba. La hermana necesitaba que le ayudaran a desenredar un nudo de escapularios de hilaza café. Le dije a la monjita que yo era capaz, pero que empezaría la tarea cuando todas se dieran por vencidas. Cuando el ovillo de escapularios llegó a mis manos estaba muy apretado, parecía imposible de desatar. Todas apostaban que yo era incapaz de desanudarlo. Ellas no sabían que para mí tenía un significado especial y simbólico: era la presencia allí de mi mamá. Mientras me dedicaba a la tarea de salvar los escapularios de la Virgen del Carmen, los gratos recuerdos de mi infancia desfilaron por mi mente como una maravillosa película en colores, olores y sabores.

Me contaba mi mamá que en un hermoso atardecer de verano en la zona cafetera del viejo Caldas, el 4 de enero de mil novecientos y tantos, a mis hermanos Augusto y a Amanda se los llevaron para la casa del agregado o mayordomo. Al regreso, pasadas las seis de la tarde, se enteraron de que la Virgen les había traído una hermanita. A mí me trajo la Virgen a las seis de la tarde, “en la hora del crepúsculo cuando las cosas brillan más…”, dijo el poeta.

La reacción de Amanda, que tenía siete años, fue ponerse a llorar inconsolablemente porque ya no sería la niña, y papá, para consolarla, le prometió que ella seguiría siendo su consentida. Lo que Amanda nunca imaginó fue que años más tarde, además de hermana y amiga, sería casi mi mamá.

Mi nombre era de novela: Fabiola, hija de Fidel Lalinde Molina, nacido en los límites de Envigado y El Poblado, y de Fina Castaño Arango, manizaleña. El nacimiento tuvo lugar en la finca Manzanares, sector de Verdún, a pocos kilómetros del Municipio de Belalcázar, Caldas. Allí solamente había un árbol de manzanas, ya viejo, al que no se le conocía ni la muestra.

Mis dos hermanas mayores, Lucía y Lucrecia, estudiaban en Medellín y me conocieron casi al año de nacida. La familia se trasladó a Manizales. Lucía, la mayor, se fue muy joven de monja capuchina, lo cual para mi mamá significó una bendición. Allí, al frente del parque de San José, transcurrieron los primeros siete años de mi vida pasando siempre las vacaciones en la finca, hasta cuando la situación política se tornó difícil porque papá era liberal liberal y, además, había sido concejal cuando vivía en el pueblo. Mi mamá tomó la decisión de irse a vivir a la finca e internar a mis

hermanas, Lucrecia y Amanda, en el Colegio de La Presentación. A mí no me admitieron interna porque era menor de diez años. Para mamá no fue problema que yo no asistiera al colegio pues ella había sido maestra.

Desde los cinco años ya sabía leer y escribir. Así que mi educación durante ese tiempo corrió por cuenta de ella. Tomó tan a pecho la tarea que yo tenía tablero, tizas, borrador, cuadernos y libros. En pocos meses pasé de las cartillas a la prensa liberal. Tenía que leerle a mi papá los editoriales de El Tiempo y Semana, y artículos de Selecciones. Ello debido a que descubrieron que leía de memoria La alegría de leer cuando inicié mis primeras letras. El fraude representó para mi mamá una enorme frustración, pues vivía muy orgullosa de que la niña leyera tan rápido, de corrido, como decía ella. De la cartilla, que dominaba, pasé a leer La danza de las horas de Calibán, las columnas de Alberto Lleras, El jardín de Cándido, mejor dicho, toda la página editorial de El Tiempo de los fines de semana. “Niña, repita”, “niña, deletree…” Y yo deletreaba: “el-pre-si-den-te…” Ahora dígalo de corrido: “El presidente”. “Muy bien, mijita”, decía mi mamá, “es que tiene que prestar atención”.

Y mi papá terciaba: “Es que no se puede atrasar para que las hermanas la reciban en el colegio, porque la única herencia que yo les puedo dejar en la vida es la educación”.

Después pregunté: “¿Mamá, qué es la herencia?” La explicación me horrorizó, pues todo lo relacionado con la muerte me daba pesadillas desde cuando murió el abuelo Vicente, durante unas vacaciones en la finca. (Las pesadillas han sido una constante en mi vida, tanto dormida como despierta).

De la famosa hora de lectura yo quedaba exhausta. Luego me daban la media mañana: bocadillo o torta o dulce y un vaso de leche postrera. Luego, seguía el recreo, que era muy importante para mí. Salía al patio, a un lado de la cocina. Allí estaban las gallinas que tenían pollitos, y una gallinita cubana que era mi consentida. Iba corriendo a saludarme, yo la cargaba y hablaba con ella. Creo que de mis conversaciones con la gallinita adquirí la costumbre de hablar sola.

Mi preocupación en esa época eran los pollitos porque tenían dos tenebrosos enemigos: la comadreja y el gavilán que se los llevaban en las garras por el aire. El único defensor de los pollitos era un pajarito pequeño llamado cirirí que los perseguía y acosaba hasta que soltaran su presa. El cirirí era sinónimo de insistencia.

Los animales domésticos eran mis amigos, pues en la casa sólo había adultos. Además de mi papá, mi mamá y mi hermano Augusto, vivían una tía de mamá, Jesusita, Chuchita, y Julia, la señora de la cocina. Chuchita me hacía las trenzas, una especie de tortura terrible. Para que yo no gritara ella me tenía que contar historias pues le había tocado, cuando estaba joven, la Guerra de los Mil Días entre liberales y conservadores; también, me narraba ejemplos de la vida de los santos e historias de duendes y espantos para que me dejara peinar.

La mañana era muy intensa, porque era considerada por mi maestra como el mejor momento para aprender. Además de la lectura, estaban las planas de escritura y la postura correcta del cuerpo, el español y la religión todos los días e, intercalados, aritmética, historia y geografía. Sumado a ello, ya en la tardecita, aprendía las múltiples devociones de mi mamá por la conversión de mi papá que era liberal: a San Isidro Labrador en las cosechas de café, bien fuera para que hiciera sol o para que lloviera; al Ángel de la Guarda, mi dulce compañía; a la Virgen del Carmen; los 33 pasos de Jesús; el rosario todos los días, y leer La imitación de Cristo para compensar en algo la prensa liberal. En esa época no había Biblia en las casas porque su lectura era exclusiva de los sacerdotes. El santo de su devoción era un busto del Divino Rostro o Eccehomo al que se le encendía diariamente una lámpara de aceite de higuerilla, planta propia de la región.

Los domingos yo iba con mi papá a revisar el nacimiento de agua y el tanque que la recogía para el consumo de la casa, a darle vuelta a las piñas, a los mangos, al manzano que ya daba manzanas porque mi mamá le echó el agua de los santos óleos que le administraron al abuelo y le enterró los algodones en la raíz. Yo recogía los corozos de la palma en un canasto. Con ellos aprendí a sumar y a restar.

Así transcurrió el primer año en la finca, intercalado con las vacaciones de mis hermanas que venían del internado en julio y en diciembre. Yo también tenía vacaciones. Ellas tenían que llevar las costuras para adelantar trabajo y estar ocupadas a ratos. Amanda llevaba las madejas hechas un nudo y a mí me tocaba desenredarlas pues era pecado desperdiciar ese hilo. Todo era pecado. Yo halando los extremos apretaba más el ovillo y con toda su paciencia, que era infinita, mamá me enseñó la técnica de ir aflojando los nudos que parecían imposibles de desatar.

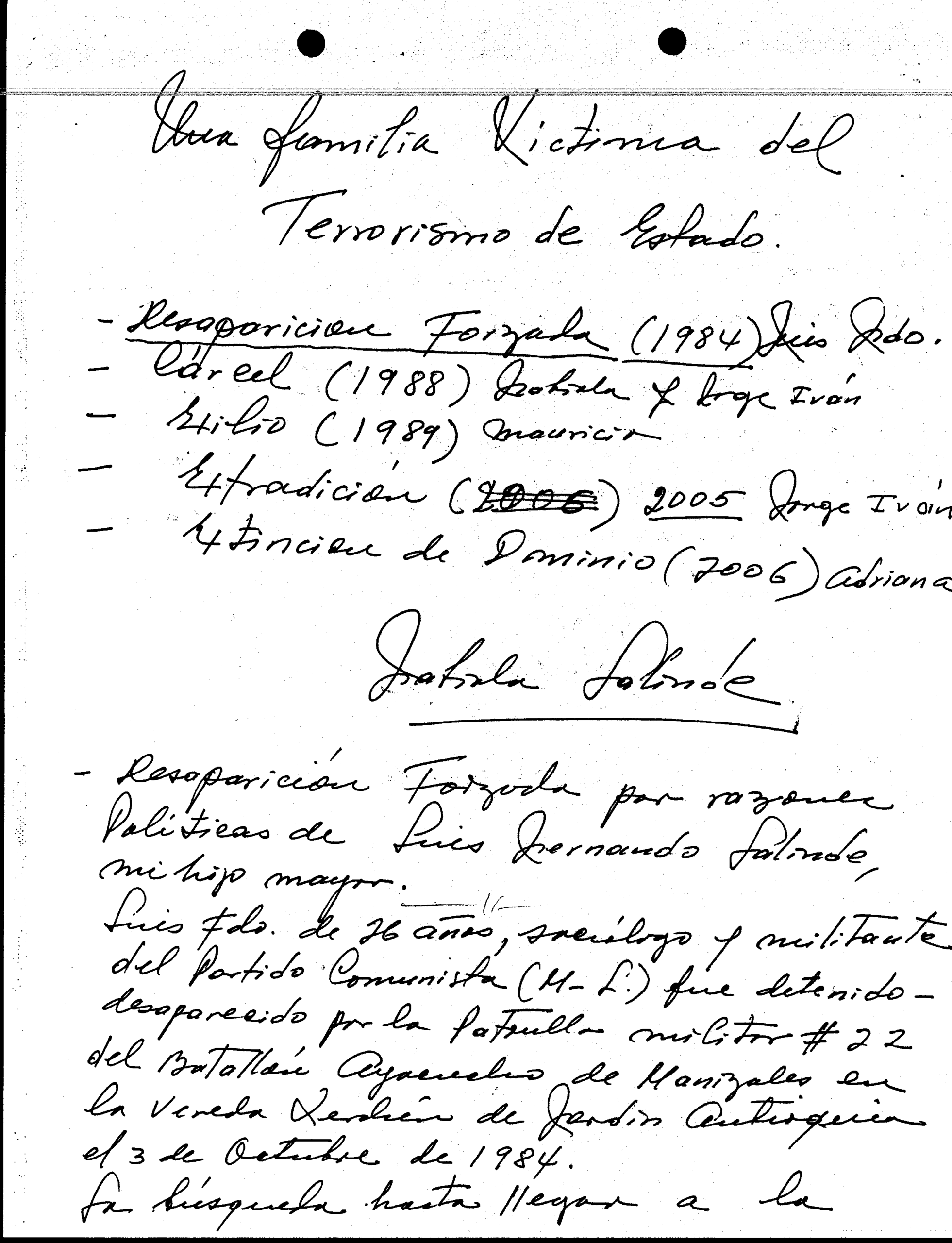

Manuscrito del relato de Fabiola Lalinde en los talleres de escritura De su puño y letra, dirigidos por la profesora Patricia Nieto.

Estaba tan absorta y concentrada en mis pensamientos, repasando mi infancia, que había olvidado que estaba detenida en la cárcel El Buen Pastor acusada de terrorismo, de subversión y de dirigir la narcoguerrilla en Antioquia. Cuando sonó la campana para subir a la celda, supuestamente a dormir, ya había liberado del tremendo enredo, no solamente los escapularios de la Virgen del Carmen sino toda la fuerza interior que tenía acumulada. “Ahora sí van a saber quién es Fabiola Lalinde. ¡Qué me respeten, carajo!” La indignación me desbordaba.

El 27 de octubre rendí indagatoria durante cuatro horas ante el juez quinto especializado, doctor José Valencia Duque. Las compañeras de reclusión me habían advertido que no me hiciera ilusiones porque nadie que caía en sus manos se escapaba de ser condenado.

Mi abogada me había avisado que tenía que tratar de cubrir a toda la familia porque estaban buscando acomodarnos la droga a como diera lugar. Yo me abandoné a la misericordia divina y le dije al Señor: “Tú sabes que somos inocentes pero ignoro qué esperas de mí, así que ayúdame”. A estas alturas me tocó inventar mis propias plegarias y adaptar otras de acuerdo con mis necesidades.

Cuando el juez me interrogó sobre la droga hallada en mi casa, le narré todos los sucesos relacionados con la detención desaparición de mi hijo.

El 2 de octubre de 1984 Luis Fernando, mi hijo mayor, al salir de casa, a la una de la tarde, me dejó razón de que en caso de no regresar esa noche lo haría al día siguiente en las primeras horas de la mañana, que no me preocupara. Luis Fernando no regresó ni esa noche ni al día siguiente.

Del primero al 15 de julio se realizó en Medellín un campamento internacional de la Juventud Revolucionaria de Colombia Marxista-Leninista, y mi hijo era uno de los organizadores del encuentro, debidamente autorizado por el gobernador de Antioquia. Es decir, no era una actividad clandestina. A raíz de este evento tuve conocimiento de su militancia en el Marxismo-Leninismo, pero la verdad es que el hecho de que fuera comunista, revolucionario o marxista no me preocupaba, porque todas las juventudes universitarias de todas las épocas, en su mayoría, han sido comunistas. Es como una especie de sarampión del cual se curan cuando ya son profesionales y tienen oficina, casa, carro y beca.

Precisamente, mi angustia y preocupación no se debía a su militancia sino a la persecución de la que podía ser víctima teniendo en cuenta que, para la época, estaba en vigencia el Estatuto de Seguridad implementado por la administración Turbay Ayala. Se empezaron a conocer nuevos mecanismos de represión: las caballerizas de Usaquén en Bogotá, presos políticos en todo el país, y ya se hablaba de torturas, pero Turbay aseguraba en sus viajes al exterior que el único preso político en Colombia era él. Yo ignoraba y me resistía a creer que en nuestra democracia –la más antigua y estable de América Latina– se diera la desaparición forzada de personas por razones políticas, pues ingenuamente creía que ese delito solamente se daba en las dictaduras militares.

El día 2 de octubre, cuando regresé del trabajo, me dieron el mensaje de Luis Fernando, pero esa noche no regresó. El miércoles llamé de la oficina en horas de la tarde y mi hijo ni había llegado ni se había reportado. El jueves dejé orden en la casa de que a toda persona que llamara a preguntar por Luis Fernando le indagaran qué sabían de él. Ese fin de semana apareció Gustavo, su amigo más cercano, en su búsqueda. Le comentamos la situación. Le pareció extraña la ausencia prolongada y, sin noticias, se comprometió a buscar información.

El 10 de octubre, miércoles, la situación seguía igual. Fuimos con Gustavo a la oficina del doctor Héctor Abad Gómez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, en la Facultad de Medicina, a las doce del día. Le contamos sobre la ausencia, la falta de noticias y la participación de Luis Fernando en el campamento juvenil que había estado militarizado todo el tiempo, según nos contó Gustavo. El evento se realizó en el sitio llamado Ancón, en el Municipio de Caldas, Antioquia.

Luis Fernando nació en Medellín el 10 de abril de 1958. Sus estudios primarios los realizó en el Liceo Salazar Herrera, y los de secundaria, en el Seminario Menor de Medellín. Tuvo vocación de marianista, una comunidad de religiosos en Bogotá. En su niñez fue monaguillo en la parroquia del barrio y desde temprana edad demostró una gran sensibilidad.

Terminado el bachillerato ingresó a estudiar Sociología en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, en 1977. Terminó sus estudios en 1982 y se graduaba como sociólogo en diciembre de 1984, pero no pudo asistir al acto de grado porque había sido detenido desaparecido por una patrulla del Ejército Nacional, en la vereda Verdún del Municipio de Jardín, Antioquia, el 3 de octubre de 1984, a las cinco y media de la mañana, cuando regresaba a Medellín.

Al momento de su detención desaparición, Luis Fernando tenía veintiséis años, y más que ser madre e hijo, éramos excelentes amigos. Por fin, después de vencer muchas dificultades y frustraciones, incluido el fracaso matrimonial, yo estaba logrando realizar mi proyecto de vida con los hijos que, en la práctica, era muy sencillo: que ellos fueran estudiosos, honestos y buenos profesionales; y de mi parte les inculcaba la independencia y el respeto mutuo y trataba de resolver con ellos los problemas por las buenas, por medio de las reuniones de hijos. Pero sobrevino esta tragedia y los sueños se convirtieron en pesadilla para todos y cada uno de nosotros.

A las dos semanas nos enteramos de que él había salido para la vereda Verdún y que todo parecía indicar que había sido detenido allí por una patrulla militar cuando salía a primera hora de la mañana a tomar el bus para Medellín. Iniciamos, entonces, este peregrinaje de procuradores, en batallones, brigadas, campamentos, cárceles en Manizales, Pereira y Riosucio.

Jorge, el hermano, emprendió el recorrido por estos pueblos y en cada lugar le daban una información diferente. Permaneció dos días en Riosucio caminando por montes y cañadas buscando a su hermano y tuvo que regresar. Mientras esto sucedía, me enteré por el doctor Abad Gómez de que realmente Luis Fernando había sido detenido en la mencionada vereda de Jardín.

Jorge regresó de su recorrido el 2 de noviembre y resolvimos que había que viajar a la fuente misma de la información. Jorge salió para Jardín con una foto de su hermano a buscar la vereda, preguntando y caminado por sembrados y cafetales. Una vez llegó al lugar se encontró con un campesino al que le mostró la foto explicándole que buscaba a su hermano. Por un instante el hombre miró la foto y le dijo que subiera a una casa más arriba que allí le darían información. Cuando llegó, lo identificaron inmediatamente con su hermano por el parecido físico. Ni siquiera necesitaba mostrar la foto. Los habitantes de la casa le relataron los hechos allí sucedidos.

Luis Fernando había amanecido el 2 de octubre en esa vereda y había salido el día 3 a las 5:15 de la mañana para tomar el bus a Medellín. En ese momento fue detenido por soldados del Ejército y sin preguntarle nada, lo golpearon, le dieron patadas, lo insultaron y, por lo que cuentan los testigos, se deduce que fue sometido a toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes. De allí lo pasaron frente a la concentración escolar a las ocho y media de la mañana y fue amarrado a un árbol de yarumo en donde continuaron los vejámenes frente a los niños de la escuela; además, fue despojado de sus documentos de identidad. Allí permaneció hasta las seis de la tarde, hora en que fue sacado en un camión del Ejército, muy golpeado, casi muerto. Llevaba las manos atadas atrás.

Una vez establecida plenamente la detención de mi hijo por una patrulla militar del Ejército, tomé la decisión de viajar a Bogotá –previamente había solicitado una licencia en la empresa por veinte días– y el 5 de noviembre salí rumbo a la capital del país. Como ya tenía datos muy concretos, podía hablar con nombres, lugares y fechas. Además, ya había hecho contacto con los dirigentes del Partido Comunista. Óscar William Calvo, dirigente del Partido, me informó que los días previos a la detención de Luis Fernando se habían presentado unos combates entre el Ejército y una columna del Ejército Popular de Liberación (EPL), brazo armado del Partido, en los límites de Risaralda y Caldas, cuando esta columna se encontraba en cese al fuego como parte de los acuerdos de paz con el presidente Belisario Betancur.

A raíz de este hecho, Luis Fernando había viajado a la vereda Verdún a rescatar a un guerrillero herido que había sido evacuado al amanecer. A raíz del proceso de paz que se adelantaba entre el Gobierno Betancur y la guerrilla, los hechos ocurridos –el cerco a la columna del EPL y la detención de Luis Fernando– eran violatorios de los acuerdos y negociaciones. Los dirigentes me consiguieron entrevistas con el alto Gobierno: viceministros, Procurador General de la Nación, Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, funcionarios de Instrucción Criminal, miembros de la Comisión de Verificación, y demás organismos del Estado. A las citas asistí en compañía de dirigentes del Partido, pero ninguno de los funcionarios visitados sabía del asunto ni había escuchado ese nombre en los informes, a pesar de que mi denuncia era concreta, confirmada y con testigos. Ante tanta entrevista, nombres y declaraciones, opté por iniciar un diario con toda la información recogida: visitas, fechas, nombres, opiniones, promesas y demás; por fortuna, desde el comienzo tuve el cuidado de dejar copia firmada y sellada de toda comunicación, oficio, o petición que llevaba a las diferentes oficinas en procura de información.

A estas alturas de la búsqueda la angustia y la ansiedad iban en aumento, pues yo, como la mayoría de los colombianos, continuaba sin aceptar que en nuestro país se cometiera el delito de la desaparición forzada. Consideraba que ese horror, en el momento, era exclusivo de Argentina y Chile bajo las dictaduras militares. Guardaba la esperanza de encontrar a Luis Fernando detenido, como sucedió el día en que empezó a regir el Estatuto de Seguridad en octubre de 1978, cuando a raíz de una huelga de trabajadores la Fuerza Pública detuvo como 60 personas. Cuando las encontramos tres días después, detenidas en el F2, estaban hacinadas en un calabozo. Con la intervención de la Cruz Roja logramos que les mejoraran sus condiciones de reclusión y en una semana recobraron la libertad una vez llevadas las respectivas constancias de trabajo y estudio. Inclusive, el auditor de guerra de la IV Brigada fue amable, culto y colaborador. El asunto no pasó a mayores y de ahí venía mi confianza en la institución militar.

Después de muchas entrevistas y declaraciones logré, a través del viceprocurador Jaime Ossa Arbeláez, obtener una entrevista con el general Nelson Mejía Henao, Procurador Delegado para las Fuerzas Militares. El 9 de noviembre a las dos y media de la tarde llegué en compañía de la secretaria del Partido Comunista al despacho del militar. Cuando nos presentamos y le comentamos el motivo de nuestra visita, el General se puso a la defensiva y, molesto, nos manifestó: “Aquí no aparece registrado. Aquí no hay nada. Nosotros no lo tenemos ni lo hemos tenido. Búsquelo por otro lado”.

Le reiteramos que teníamos información veraz de que Luis Fernando se encontraba en poder de una patrulla militar y nos dijo: “Si murió en un combate, entonces quedó enterrado en el monte. En un enfrentamiento, cuando se cruzan las balas, nosotros sólo alcanzamos a hacer un hoyo y ahí los enterramos a todos juntos”.

Le insistí para que escuchara la versión nuestra, plenamente confirmada, sobre la manera cómo fue detenido Luis Fernando. El General solicitó que le llevaran un informe, según el cual en Verdún, en esa fecha, hubo dos detenidos: Orlando Vera Muñoz, Aldemar, y Jacinto N.N., un cadáver sin identificar, dado de baja por intento de fuga. Cuando le reiteramos sobre nuestra versión, que coincidía con la Comisión de Verificación, el General nos dijo: “A nosotros los militares nos acomodan muchas cosas q ue no hemos hecho. Y la Comisión y los campesinos no van a saber más que yo”. Le supliqué que me informara en donde se encontraba el cadáver N.N. y me permitiera su identificación pero él se opuso y me aconsejó que regresara a mi trabajo, que él me informaría y que no perdiera el tiempo hablando con toda esa gente, que no me iban a resolver nada. (Toda esa gente eran los procuradores y funcionarios del Gobierno).

Volví nuevamente donde el General, el día 14, con Amanda, mi hermana. Él se comportó menos agresivo. La nueva información que nos tenía era que Aldemar, identificado como Orlando Vera Muñoz, estaba detenido en la cárcel de Manizales y a Jacinto le habían dado de baja en la vereda Ventanas, que el caso se encontraba en el Juzgado 121 de Instrucción Penal Militar a cargo del doctor Arnaldo Ayos. El operativo lo había realizado la Patrulla de Infantería Nº 22 bajo las órdenes del teniente coronel Bermúdez Flórez del Batallón Ayacucho de Manizales.

Como la licencia en el trabajo se me vencía el 24 de noviembre tomé la decisión de viajar a Manizales para descifrar el enigma de Aldemar, pues era lógico que si había sido detenido junto con el denominado Jacinto, tenía que conocer su identidad y si se trataba de Luis Fernando. El día 16 realicé, en Bogotá, unas entrevistas previas al viaje con los doctores Antonio Duque Álvarez, Director Nacional de Instrucción Criminal; Jonh Agudelo Ríos, de la Comisión de Verificación; y con algunos miembros del Partido, solicitando colaboración y contactos en Manizales para mis nuevas gestiones.

En Manizales me reuní con mi hijo Jorge Iván y con Hugo Vélez, miembro del Partido Comunista y participante en las Comisiones de Paz y de Verificación de Antioquia.

El 19 de noviembre visitamos al director de Instrucción Criminal y le expusimos el objeto de nuestra visita. Inmediatamente se comunicó con el comandante del Batallón Ayacucho y le informó ahí mismo que el número de cadáveres sin identificar en las veredas de Jardín y Riosucio era trece. La mayoría portaba sus documentos de identificación pero Jacinto seguía como N.N. Además, se comunicó con el director de la cárcel para indagar sobre Aldemar y éste le solicitó plazo hasta el día siguiente para revisar los ingresos de detenidos en los últimos seis meses.

A las ocho de la mañana del 20 de noviembre llegamos a la oficina de Instrucción Criminal para conocer el informe del director de la cárcel y ¡Oh sorpresa! Según el funcionario ni como Aldemar ni como Orlando Vera Muñoz aparecía alguien registrado en los últimos seis meses. El funcionario nos recomendó entendernos directamente con el comandante de la VIII Brigada en Armenia, Héctor Julio Ayala Cerón. Él mismo se comunicó con la brigada y obtuvo una cita para el día siguiente.

Ese mismo día, mi hijo y yo viajamos a Pereira y en el Batallón San Mateo nos entrevistamos con el juez 121, Arnaldo Ayos, quien fue asignado por la VIII Brigada para la exhumación e identificación de un N.N. alias Jacinto. Él nos informó que desconocía el lugar donde se encontraba sepultado y que no sabía cuándo se realizaría la diligencia. No tenía conocimiento de Aldemar.

En la terminal de buses de Pereira nos reunimos con Hugo Vélez y el doctor Morales de la Comisión de Verificación, enviado por el Gobierno, quien al día siguiente también tenía entrevista con el Comandante de la VIII Brigada. Estando allí llegó también el doctor Arnaldo Ayos quien viajaba con su secretario para Manizales. El doctor Morales habló con él sobre el caso de Jacinto pero el anotado juez le manifestó que lo único que sabía era lo que me había comentado a mí. De allí partimos todos para Armenia y a las siete y media de la noche nos reunimos para intercambiar información y enterar al delegado de la Comisión de Verificación sobre todas las diligencias realizadas por la familia en la búsqueda de Luis Fernando.

El 21 de noviembre, a las nueve de la mañana, ingresamos a la VIII Brigada Hugo Vélez, Jorge Iván y yo a la entrevista con el coronel Héctor Julio Ayala Cerón. Los resultados fueron los siguientes: “No tienen ni han tenido a Luis Fernando Lalinde ni saben de él. Los cadáveres sin identificar son trece. Aldemar no fue retenido en Verdún sino en Riosucio, Caldas, y trabaja para ellos como informante. A él se debe el éxito del operativo. Nunca ha estado detenido. Su nombre es Orlando Vera Muñoz. N.N. alias Jacinto: cadáver sin identificar pero ya ordenaron su exhumación e identificación”.

Una vez más, le relatamos al comandante de la VIII Brigada el lugar y la manera cómo fue detenido Luis Fernando Lalinde por la patrulla Nº 22 del Batallón Ayacucho de Manizales. Según él, al Ejército le acomodan muchas desapariciones que nada tienen que ver con ellos. Le dejamos fotos y datos de Luis Fernando y nuestra dirección. Además, le solicitamos encarecidamente que nos tuvieran informados sobre la exhumación de Jacinto para saber si se trataba o no de mi hijo. Se mostró muy interesado en investigar e informarnos los resultados.

A las once de la mañana nos reunimos en el hotel con el doctor Morales, quien venía de cumplir la cita con el mismo coronel Ayala Cerón. Al doctor Morales le contó que estaban enterados sobre las actividades políticas de Luis Fernando por el informante, o sea por Aldemar. Cuando el doctor le habló del detenido de la vereda Verdún, el coronel se refería a N.N. Jacinto como alguien que trató de hacer conexión con el EPL e intentó fugarse. En cuanto a las torturas dijo que los estaban investigando y que a ellos, los militares, les achacaban muchas cosas que no hacían.

Después de semejante vía crucis, regresé a Bogotá sin tener ninguna noticia sobre la suerte corrida por Luis Fernando. Sólo confusiones y contradicciones. Lo único que tuve muy claro, mientras esperaba el avión en Armenia, fue que todos los militares me habían mentido y que la versión oficial no coincidía con el hecho real. Allí, sumida en la más profunda tristeza, entendí que Luis Fernando era un desaparecido como tantos jóvenes de Argentina o Chile. Una señora me preguntó si se me había muerto alguien. La realidad es que tener un hijo desaparecido por las supuestas fuerzas del orden es peor que saber que está muerto. Todavía ignoraba el camino que nos esperaba por recorrer.

El 23 noviembre fue mi último día en la capital. Pasé el día en entrevistas. En los primeros días conocí al doctor Eduardo Umaña Mendoza, amigo de mi hermana, quien estuvo tratando de realizar algunas averiguaciones. Él me hizo contacto con miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) por razones políticas, que yo desconocía. Allí escuché testimonios que reconstruían casos idénticos al de Luis Fernando. Ellos eran la confirmación de la desaparición forzada en Colombia, ese delito que yo consideraba exclusivo de las dictaduras militares.

El 26 de noviembre me reintegré al trabajo. Hasta ese momento era papá, mamá, ama de casa y empleada de oficina. Me tocaba volverme investigadora y pasar parte de la noche escribiendo cartas, denunciando, denunciando y denunciando, nacional e internacionalmente. Fueron años de incertidumbre, de impotencia, de trasnochos, de pesadillas y de mares de lágrimas.

Collage realizado por Fabiola Lalinde en los talleres de escritura De su puño y letra, realizados con el apoyo del entonces Programa de Víctimas del Conflicto Armado, de la Alcaldía de Medellín.

Desde el 3 de octubre de 1984 hasta llegar, por lo menos a la verdad, transcurrieron días, meses y años. Una vez agotado el recurso interno, es decir, las denuncias ante todas las instancias nacionales: Juzgado de Instrucción Criminal, Procuraduría, Fuerzas Militares y afines, así como por todos los medios de comunicación sin obtener ninguna respuesta y gracias a la actividad desplegada por el doctor Héctor Abad Gómez, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en marzo de 1985. Como respuesta a dicha Comisión, en nota del 24 de febrero de 1986, el Gobierno de Colombia insistió: “Agotada la investigación de rigor se llegó a la conclusión de que tal persona (Luis Fernando Lalinde) en ningún momento fue capturada por miembros de las Fuerzas Militares y tampoco estuvo en calidad de privado de su libertad en dependencias militares”. (Ver en Internet OEA, caso 9620). Es decir, los militares continuaron negando y negando.

La evidencia era clara y el 22 de septiembre 1987 la OEA condenó al Gobierno colombiano por el arresto y posterior desaparición de Luis Fernando Lalinde, pero esa resolución no fue divulgada porque el Gobierno solicitó un plazo para ampliar la investigación con el fin de su reconsideración. Un año más tarde, el 16 de septiembre de 1988, la comisión de la OEA confirmó la Resolución 24 de 1987 y sustituyó en el numeral uno la frase “arresto y posterior desaparición” por “arresto y posterior muerte” de Luis Fernando Lalinde. (El doctor Héctor Abad Gómez había sido vilmente asesinado el 25 de agosto de 1987).

La Resolución 24 de 1987, confirmada en 1988, por la detención, desaparición y posterior muerte de Luis Fernando Lalinde, es la primera resolución emanada de dicha comisión contra el Estado colombiano por violación de Derechos Humanos. Desde que la recibimos en los primeros días de octubre, tuvimos el presentimiento de que algo nos harían. Mauricio me había comentado: “¿Mamá, cómo nos irán a cobrar esto?” Inclusive llegué a pensar que nos allanarían la casa, por lo que entregué todo el material que tenía que ver con su militancia política al Partido. Sólo dejé en la casa sus libros y materiales relacionados con su carrera, y unas banderolas de las Juventudes Marxistas de países europeos que conservaba del campamento juvenil internacional.

Molestos con la Resolución, mi casa fue allanada por una patrulla de la Policía Militar del Batallón Bomboná el domingo 23 de octubre de 1988, cuando yo me encontraba en misa. Al regreso, la calle estaba cerrada y había Policía Militar y una patrulla de la Policía. Cuando le pregunté a un vecino qué pasaba me contó que estaban allanando mi casa, lo cual no me extrañó, y entré tranquilamente, por aquello de que el que nada debe, nada teme. La residencia estaba invadida por la Policía hasta en los muros del patio, y llevaban más de dos horas allí. El contenido de mi clóset estaba en el suelo y el capitán del supuesto operativo estaba sentado en mi cama escuchando unos casetes que tenía grabados con el programa que el doctor Abad Gómez realizaba en la emisora de la Universidad de Antioquia, los domingos, sobre los Derechos Humanos y la desaparición forzada.

La casa era de tres niveles y en ese momento se encontraban Adriana, Jorge Iván y un amigo suyo. La alcoba de Luis Fernando no había sido requisada aunque habían entrado a ella. Todo indicaba que la tenían reservada para cuando yo llegara. El allanamiento, dijo el capitán, se debía a una llamada según la cual en mi casa había movimientos sospechosos. Iniciaron la requisa de la alcoba de Luis Fernando, quien llevaba ya cuatro años desaparecido, pero yo estaba tranquila, pues tanto su clóset como sus libros se arreglaban y sacudían regularmente con la esperanza de que regresaría. Del clóset habían seleccionado unos libros de sociología de la universidad, ejemplares de Revolución que se vendían normalmente en la calle –no eran clandestinos–, unas revistas Semana que tenían como portada a Pablo Escobar, al Cura Pérez y a Tirofijo. Cuando prácticamente terminaban de inspeccionar el clóset, el capitán me dijo que de todas maneras debía acompañarlos al batallón. Mientras yo confirmaba que en el bolso tuviera la cédula y los demás documentos, el capitán se agachó y del rincón de la parte baja del clóset apareció con una bolsa en la mano y me preguntó:

–¿Y esto, señora?

–Pues, ¿cómo qué?

–Pues la coca– respondió con el paquete cerrado.

–¿Coca?– pregunté sin entender de qué me hablaba.

Entonces, abrió la bolsa y sacó dos paquetes de plástico transparente y nuevecito que contenían una sustancia blanca. Pellizcó un paquete y probó.

–Señora, esto es coca.

–La verdad es que yo la coca sólo la he visto en televisión.

–Entonces, ¿cómo explica la presencia de estos paquetes aquí?

–Capitán, eso lo tiene que saber mejor usted que está allanando esta casa.

Nunca mostraron la orden de allanamiento y, en definitiva, tenía que ir al Batallón Bomboná a una indagatoria por ser la dueña de la casa. Jorge manifestó que él me acompañaba pero yo me opuse. Él insistió en que no me dejaría sola. Nos llevaron en calidad de detenidos. Nos negaron toda la tarde hasta que se pronunciaron las organizaciones de Derechos Humanos y nos permitieron recibir ropa y comida.

El martes 25 bajamos al juzgado a indagatoria. Allí estaban Amanda, mi hermana, que llegó de Bogotá, y Adriana. Luego a Jorge lo pasaron a la cárcel Bellavista y a mí, a El Buen Pastor. Por los medios de comunicación me enteré de que yo era terrorista, subversiva y la jefe de la narcoguerrilla en Antioquia. Yo sólo sabía que estaba allí por el Decreto 180, según me dijo un guardián cuando ingresé. En el noticiero de Andrés Pastrana salió mi foto reseñada y esa famosa mesa que siempre muestran en los noticieros con armas de toda clase, drogas, banderas y granadas. Todo esto sucedió en el marco de un paro nacional programado para ese fin de semana. Supe, además, que el operativo del allanamiento y detención se llamó Operación Centella.

Al día siguiente, 26 de octubre, llegó a visitarme la abogada que se ofreció y arriesgó a defenderme de tan tenebrosos cargos, Martha Luz Saldarriaga Vélez, una joven y osada abogada, miembro del Comité de Derechos Humanos de Antioquia quien, además, era amiga de la familia y vivía en la misma manzana. Es más, los policías del allanamiento estuvieron parados en los muros que lindaban con su casa.

–Martha Luz, ¿por qué droga en mi casa y en el clóset de Luis Fernando si ya lleva cuatro años desaparecido?– le pregunté.

–Los organismos de Derechos Humanos no defienden narcotráfico porque son incompatibles. Con la droga puesta en el clóset de Luis Fernando se cae la Resolución de la OEA. Además, como la hallaron en su casa y usted es la dueña, esto puede darle de veinte a veinticinco años de cárcel. Así, la sacan de circulación por lo incómoda que se ha vuelto para el Estado con su permanente denuncia ante organismos internacionales, y por ahí derecho su caso le sirve de escarmiento a las familias de desaparecidos que están tratando de seguir sus pasos.

–Entonces, ¿usted no me puede defender por ser del Comité de Derechos Humanos?

–Yo la voy a defender a título personal, no como miembro del Comité. La situación es muy delicada pero yo la conozco a usted, y porque tengo la absoluta certeza de su inocencia me la voy a jugar toda por ustedes.

El 30 de octubre, domingo, era día de visita, llegaron mis hermanas y a mí se me arrugó el alma de verlas allí, después de toda la versión difundida por los medios de comunicación. Me visitaron también las compañeras de oficina. Estuve muy tranquila y tuve alientos hasta para hacer bromas, pues tomé el asunto como unas vacaciones y bauticé el lugar como Hotel del Gobierno, pues estaba allí de cuenta del Estado y hasta la alimentación la habían mejorado, me comentaban las otras detenidas.

Ese domingo a las seis de la tarde recibí una visita totalmente inesperada, tanto que pensé que me iban a desaparecer, pero cuando iba llegando a la dirección de la cárcel vi mucha gente y me tranquilicé. Eran miembros del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas que iban a visitarme. La entrevista era privada y no permitieron a nadie del séquito de representantes del Gobierno, que no se habían inmutado por mi suerte, que asistiera. Al despedirse, me manifestaron ante los funcionarios del Gobierno: “Señora, nosotros sentimos un gran respeto por usted”. A mí, en ese momento y en esas circunstancias, las palabras de ellos me reconfortaron totalmente, y todo el desprestigio del que estaba siendo víctima dejó de preocuparme, sumado todo lo anterior a la gran cantidad de mensajes de solidaridad de personas conocidas y aún desconocidas. Fue un día de emociones muy intensas.

El lunes 31 amanecí muy motivada y pensé: Ignoro cuánto estaré aquí pero voy a cranear una estrategia pacífica y efectiva para buscar la verdad sobre la suerte corrida por Luis Fernando y exigir justicia. Abrí la Biblia al azar, como hacía mi mamá con la Imitación de Cristo, y apareció el capítulo 18 de San Lucas, La viuda y el juez, basado en la insistencia, y me dije: “¡Claro! Esta es la clave: la insistencia”. Y recordé al cirirí, el pajarito de mi infancia que perseguía a los gavilanes. Un simbolismo perfecto. También recordé que a Luis Fernando lo detuvieron en el marco de la Operación Cuervo, y a mí, en la Operación Centella. Así que mi respuesta a tantas mentiras, contradicciones y atropellos se llamaría Operación Cirirí por aquello del refrán que dice: todo gavilán tiene su cirirí.

El primero de noviembre era Día de Todos los Santos, así que les encomendé tan complicada situación, y al día siguiente les tocaba el turno a las almas del purgatorio. Para completar, el 3 de noviembre era Día de San Martín de Porres y el cumpleaños de Martín Mauricio, así que les dije: “Si entre todos no me sacan rápido de aquí quiere decir que los militares y la impunidad de este país son más poderosos que el mismísimo Dios y todo el santoral”. A la una de la tarde de ese 3 de noviembre me llamó la directora de la cárcel y me dijo que estuviera lista para cuando llegara mi orden de salida, que se produjo a las seis de la tarde, “la hora del crepúsculo en que las cosas brillan más…”

Salir de prisión representó para mí un nuevo nacimiento. El temido juez, al final falló en derecho. Quedó claro que la droga no era nuestra y que era evidente que había un enfrentamiento entre las Fuerzas Militares y la familia Lalinde a raíz de la desaparición de Luis Fernando y las consabidas denuncias. Quedó pendiente por investigar cómo llegó la droga al clóset de mi hijo desaparecido. El caso fue archivado y ningún militar fue sancionado. Jorge Iván, quien estaba en la cárcel Bellavista, también fue liberado y nos reencontramos en la casa. Mauricio tuvo que refugiarse donde los amigos porque el capitán le había manifestado a Adriana que le dijera a su hermano que se cuidara porque estaban tras él. Durante mis días en prisión Adriana había quedado totalmente sola en la casa pero contó con la solidaridad de vecinas y amigas, y con la presencia que nunca ha faltado de mis compañeras del colegio. Al día siguiente llegó Amanda de Bogotá. Siempre he manifestado que la solidaridad ha sido la real protagonista de esta historia la cual se ha convertido en una experiencia dolorosamente bella.

Paradójicamente, esos doce días de detención se convirtieron en los días más productivos e importantes de mi vida, pues salí espiritual y mentalmente fortalecida. El delirio de persecución y el pánico que venía padeciendo a raíz de la desaparición de Luis Fernando se quedó en la celda.

Al día siguiente de mi liberación me integré a mis labores en la empresa, pero los hostigamientos no cesaron y a las tres semanas se inició una serie de llamadas en las que decían que me iban a capturar con Mauricio. Consulté con el juez y él manifestó que no había impartido esa orden, que seguro me estaban haciendo terrorismo telefónico. Para evitar otro atropello hice un arreglo con la empresa y me jubilé anticipadamente para no poner en riesgo dieciocho años de labores en la compañía Cadenalco S.A. que siendo una empresa capitalista me apoyó en todo momento: Jefes y compañeros me visitaron en la cárcel, declararon en el juzgado, pasaron constancias sobre mi conducta y desempeño en el trabajo, y nunca me retuvieron el salario en mis ausencias forzadas. Paradójicamente, de la Iglesia no recibí siquiera una llamada, una visita o por lo menos una oración a pesar de que Luis Fernando era bachiller egresado del Seminario de Medellín y que su primer contacto con los pobres y marginados lo tuvo a través del apostolado y la catequesis que realizaban los fines de semana en los barrios populares de la zona Nororiental de Medellín.

A Mauricio le faltaba un semestre para terminar Derecho en la Universidad de Antioquia y en dos ocasiones trataron de atentar contra su vida ese fin de año, pues él era miembro activo de Asfaddes desde su creación. Amnistía Internacional le consiguió asilo político en otro país.

Con el miedo dominado, una jubilación anticipada, un hijo exiliado pero seguro y con la dignidad en su más alto nivel, puse en marcha la Operación Cirirí. Era una estrategia alternativa de lucha contra la impunidad para buscar la verdad y exigir justicia exenta de cualquier sentimiento de odio o de venganza. En esa lucha conté con el apoyo de organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales y con los buenos oficios de la Comisión Colombiana de Juristas, creada en mayo de 1988, que continuó llevando el caso ante la OEA después del asesinato del doctor Héctor Abad Gómez. Se conformó así un respetable grupo de investigación. Además, aparecieron mecanismos alternativos de presión y denuncia como la poesía, la escultura, la música, el teatro, la pintura y otras manifestaciones culturales.

El tema de la desaparición forzada ha permitido que universitarios e investigadores tomen conciencia de este drama. Hoy existen numerosas tesis de grado sobre el tema en todas las áreas de las ciencias humanas y forenses: derecho, psicología, trabajo social, antropología y otras. También en los medios de comunicación se ha abordado el tema: en radio, prensa y televisión, y en libros e investigaciones . Por lo menos ha sido un consuelo que tanto dolor no sea inútil.

***

El 14 de abril de 1992, después de siete años de olvidos, negligencias y contradicciones, se logró la exhumación de los restos de N.N. alias Jacinto, gracias a la buena voluntad de un nuevo juez penal militar, el doctor Lara Rueda. Fueron necesarias dos diligencias de exhumación. En la primera solamente se encontraron la ropa que vestía mi hijo y parte de los restos. Algunos estaban diseminados por el área, como si hubiesen sido cambiados de lugar, y otros, bajo una capa de tierra al pie de una raíz. El cráneo no fue hallado. Una segunda diligencia era casi imposible, pues incluía, nuevamente, operativo militar y movilización de expertos en ciencias forenses desde Bogotá. Mi súplica: ¡Señor, tú no puedes colaborar con la impunidad!

En la segunda diligencia se encontró el cráneo en otro lugar, en las raíces salientes de un árbol, que en la pendiente formaban una especie de madriguera. Desde el primer momento, Adriana y yo tuvimos el presentimiento de que allí estaba, pero los expertos no lo consideraron posible.

El proceso de identificación tardó cuatro años, durante los cuales se agotaron todos los mecanismos posibles de impunidad. Se practicaron análisis, dictámenes, reconstrucción facial, y cuando, prácticamente, estaba plenamente identificado, resolvieron realizar una prueba de ADN mitocondrial. Para que no quedaran dudas, era el pretexto. En ese momento la prueba no era necesaria y, para agravar la situación, no era confiable en Colombia, pero el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía le encomendó el estudio al genetista Emilio Yunis Turbay, quien dictaminó que “los restos óseos N.N. no corresponden a un hijo de la señora Lalinde; estos resultados son suficientes, irrefutables e inmodificables”. Así, borraron de un plumazo todo el trabajo realizado y despojaron, nuevamente, de su identidad a Luis Fernando. La ciencia estaba al servicio de la impunidad.

Por fortuna, gracias al apoyo internacional y a la labor realizada por el doctor Cly Snow, reconocido antropólogo forense, y a la doctora Mary Claire King, experta en ADN mitocondrial, el estudio fue repetido en la Universidad de California en Berkeley, con un resultado superior al 99%. Se trataba de un miembro de la familia Lalinde, quedando demostrado que N.N. Jacinto y Luis Fernando Lalinde eran la misma persona. (El estudio lo realizaron sin costo alguno. Ellos son miembros de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia con sede en Washington). El dictamen fue enviado a Bogotá el 6 de mayo de 1996. Después de superar otra serie de dificultades, trámites y dilaciones logramos recuperar los restos de Luis Fernando el 18 de noviembre de 1996.

Al día siguiente, 19 de noviembre, en la parroquia de Santa Gema, con una bella, emotiva y sobria ceremonia concelebrada por los sacerdotes pasionistas y el padre Javier Giraldo, fueron inhumados los restos de Luis Fernando Lalinde Lalinde, plenamente identificado. La identidad es dignidad. Sus restos, en una bella urna moldeada por su hermana Adriana reposan, por fin, en paz en la cripta de la parroquia. Llegamos a la verdad, está pendiente la justicia y no hemos renunciado a ella.

Esta historia fue publicada originalmente en julio de 2007, en el libro El cielo no me abandona, como resultado de los talleres de escritura De su puño y letra, dirigidos por Patricia Nieto, directora de Hacemos Memoria. El libro completo puede leerse aquí.