Hace treinta años asesinaron a Álvaro Fernández Pinzón, exalcalde del municipio de Segovia, Antioquia, y miembro de la Unión Patriótica. En esta carta, Tatiana Fernández-Maya, su hija, describe la sensación de desamparo que padecen las víctimas sobrevivientes a la espera de justicia.

Por: Tatiana Fernández-Maya*

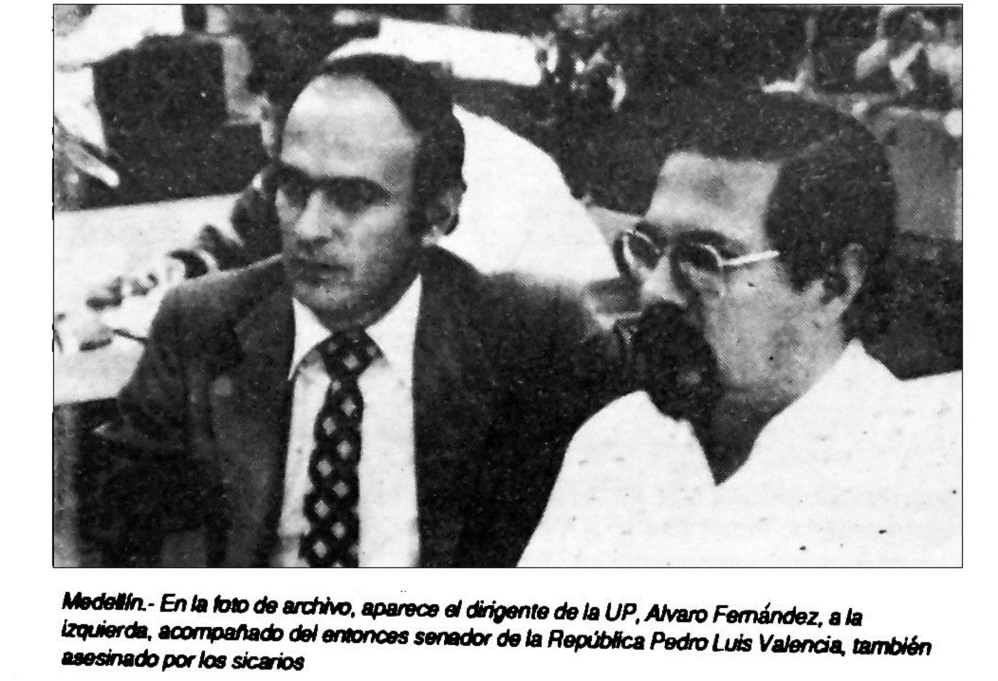

Foto: Archivo VOZ

Hace treinta años, el 30 de noviembre de 1988, mataron a Álvaro Fernández, mi papá.

Mi papá fue el primer alcalde por la Unión Patriótica en el municipio de Segovia, Antioquia. Diecinueve días antes de su muerte, el mismo grupo paramilitar que lo mató, perpetró la tristemente conocida masacre de Segovia, en la que fueron asesinadas más de 40 personas que de alguna manera estaban relacionadas con la Unión Patriótica. Pasaron veinticinco años para que se juzgara al responsable de esa masacre.

Por otra parte, en julio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana el caso 11.227, que se refiere a las violaciones de Derechos Humanos cometidas contra más de 6.000 víctimas de la Unión Patriótica. Este paso se dio veinticuatro años después de presentada la petición inicial del caso. Aún no hay ninguna decisión firme al respecto.

El rasgo común que quiero resaltar de los eventos mencionados no es la dilación de la justicia en sí misma, sino lo que su lentitud produce en los individuos que la vivimos: un estado de espera crónica.

Desde el momento en que suceden los hechos se empieza a esperar algo. La espera se hace interminable porque ese algo no llega y parece demorarse cada vez más. Inicialmente, una reacción primaria puede ser esperar un milagro, en mi caso sería que mi papá apareciera en la puerta, que llamara por teléfono, que terminara la pesadilla y él siguiera vivo. La espera por el milagro se desvanece pronto, —aunque debo reconocer que en el fondo sigue débilmente latente— y da paso a la espera por un resultado concreto, el quién: “Aquí está la persona que ordenó matar a tu papá”. Lo mandan a la cárcel, desarticulan su grupo criminal y ya no puede hacer daño a nadie más. Ante la manifiesta impunidad, la espera por este resultado pierde fuerza quizás más rápidamente que el milagro. Luego, sigue la espera por el reconocimiento. El anhelo es que algún alto representante del Estado afirme sin titubeos que mi papá no merecía ser asesinado —ni mi papá ni ningún otro asesinado—, que era una persona valiosa y digna como cualquier otra, no un maldito estorbo del que era lícito deshacerse. Este reconocimiento no es más que la enunciación pública de lo que resulta evidente para quienes hemos sufrido el asesinato de alguien amado. Irónicamente, tal obviedad en la voz de las víctimas suele perder toda credibilidad.

La espera por el reconocimiento es la que se da de bruces más fuertemente con la realidad de la sociedad colombiana: “Tu papá era de la Unión Patriótica, era guerrillero, con razón lo mataron”, esa frase resume toda una narrativa, aún vigente, para legitimar la barbarie.

Álvaro Fernández acompañado de sus dos hijas. Foto: archivo particular.

Mi papá no era guerrillero, incluso, si lo hubiese sido, ¿merecía morir asesinado por ello? No, no encuentro argumento válido para justificar el asesinato de un ser humano. En cualquier caso, mi papá no llevaba un fusil consigo, no lo necesitaba. Tenía una mente prodigiosa llena de conocimientos e ideas. Ese otro que lo asesinó sí necesitaba un arma, su cerebro estaba completamente vacío de argumentos.

Como he dicho, han pasado treinta años desde entonces, ¿qué estamos esperando ahora? Es difícil, después de tantos años, definir qué es lo que se está esperando. Es algo que se suele llamar justicia, pero el tiempo transcurrido lo vuelve algo difuso.

Si bien la tristeza parece inmune al paso del tiempo, la vida misma no lo es. Las personas cambian de modo que, tras décadas en espera constante, el tiempo va moldeando no solo las concepciones y aspiraciones de justicia que tiene cada individuo, sino también sus necesidades.

Desde mi experiencia personal puedo decir que para mi hermana y para mí, el haber crecido huérfanas, con miedo, y estigmatizadas por ser hijas de nuestro padre, ha hecho que esa idea de justicia se torne en algo un tanto inasible para nuestra realidad actual.

Hace treinta años, un par de niñas a las que les asesinaron a su papá considerarían que lo más justo del caso era devolverle la vida. Tres décadas después, esas niñas son adultas y han comprendido que la justicia no puede lograr lo imposible. Treinta años atrás hubiese sido muy conveniente para nosotras recibir atención siquiátrica o sicológica. Ahora, los efectos del trauma sufrido difícilmente pueden revertirse o quizás el tiempo ya los ha estabilizado. Para mi madre, hace treinta años, hubiese sido de gran ayuda recibir apoyo económico para educar a sus hijas. Ahora, ya estamos educadas y mi mamá no está con nosotras. Haber iniciado una investigación rápida y eficaz hace treinta años hubiese permitido recabar testimonios y pruebas contundentes en contra de los autores intelectuales del asesinato de mi papá. Ahora, aunque la investigación se ha reabierto, muchas pruebas se perdieron, los testigos murieron u olvidaron los detalles, y el principal responsable se hace cada vez más anciano. Durante los años ochenta, el Estado debió rechazar contundentemente los crímenes que se estaban cometiendo contra los miembros de un partido político legal, eso hubiese evitado muchas muertes. Ahora, la aceptación parcial de responsabilidad que ha hecho el Estado sigue desconociendo la dignidad de las víctimas y justificando socialmente la violencia en su contra.

Con lo anteriormente dicho no quiero sugerir que, después de todo este tiempo, carezca de sentido recibir una reparación de carácter integral o continuar con un proceso penal. Es innegable la pertinencia moral y legal de estas acciones. Lo que quiero apuntar es que esas acciones van redefiniendo su condición de “justas” en tanto la interminable espera por ellas mantiene viva la sensación de desamparo, indignación e impunidad.

Así pues, en nuestro caso específico, esperamos que cuando la Fiscalía de Derechos Humanos, que investiga el asesinato de mi papá, vincule a la persona responsable de su muerte —quien conserva aún suficiente poder económico e influencia política— no recibamos ninguna amenaza o represalia.

También esperamos que en cuanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos tome una decisión respecto al caso de la Unión Patriótica, no nos llamen guerrilleras ni nos lluevan insultos en nuestras redes sociales. Y no me refiero solo a nosotras y nuestros hijos, sino a todo el colectivo de víctimas incluidas en el caso 11.227.

En ese mismo contexto esperamos que, como parte de las medidas de reparación simbólica que suele ordenar la Corte, se cree no un monumento inerte con los nombres de miles de muertos, sino una estrategia pedagógica amplia que ayude a educar una nueva generación de colombianos que sean capaces de respetar las ideas de otros. Para nosotras, en particular, no representaría un alivio moral ver el nombre de nuestro papá en una placa o su cara en un cuadro o escultura. La realidad es que nuestro papá está muerto, no hay forma de reparar o hacer justicia total a ese hecho, pero sí existen maneras de evitar que más niños tengan que crecer del modo en que lo hicimos nosotras, esa es nuestra perspectiva futura.

En este momento no vivimos en Colombia, pero nos gustaría pensar que nuestros hijos o nietos podrán regresar al país sin sentir miedo, sin ser repudiados por las ideas políticas de su abuelo o por las ideas que ellos mismos decidan defender.

Debo finalizar diciendo que lo más importante, lo que más esperamos, es que todo lo anterior suceda ahora, en nuestro presente, no en una o dos décadas, cuando no quede más que un vago recuerdo de esas personas asesinadas y sus familias. Visto en retrospectiva, podría afirmar que lo que esperamos mi hermana y yo tiene un claro matiz dignificante pero está marcado por el hartazgo y la tortura que nos ha supuesto esta espera interminable. Después de tantos años, para nosotras lo justo ahora es que la interminable espera termine.

*Tatiana Fernández Maya es candidata a doctora en Ciencias Políticas por la International Graduate Centre for the Study of Culture, en la Universidad de Giessen.